一つの島が変えた日本の環境意識 〜日本最大の産廃不法投棄事件「豊島事件」再考〜

今回も本コラムをお読み頂き誠にありがとうございます。

日本シーム 岩渕でございます。

前回まではヨーロッパの国々を題材にしたコラムをお届けしておりましたが、今回は日本で起きたある事件についてお話ししたいと思います。今回のテーマは、豊島(てしま)事件と呼ばれる日本最大の産業廃棄物不法投棄事件です。今回、実際に事件現場を訪ね、詳しくお話を伺う機会を得ました。リサイクル産業に関わる者として、まさに筆舌に尽くし難いこの豊島事件について筆を取ることと致します。

日本最大の産廃不法投棄事件「豊島事件」とは

瀬戸内海に浮かぶ小さな島、豊島(てしま)。美しい自然に囲まれているこの島は、1970年年代から2000年代にかけて、日本最大の産業廃棄物不法投棄事件の舞台となりました。この事件は、島の自然環境と住民の暮らしを脅かしただけでなく、日本の環境行政のあり方に根本的な問いを投げかけるものとなりました。

すべての始まりは1975年。豊島観光開発株式会社が有害産業廃棄物処理場建設の許可申請を行ったことが発端です。この予定地となった海岸は国立公園に指定された風光明媚な土地ということもあり、住民たちは直ちに反対運動を開始します。こうした反対運動に対し、豊島観光の経営者は暴力や脅しなどの実力行使に出たのち逮捕されますが、1978年には「木屑や食品由来の廃棄物などを利用してミミズの養殖をする」という名目のもと香川県が事業許可を出してしまいます。

しかし、ミミズの養殖業は隠れ蓑に過ぎず、実際には島外から持ち込まれたASR(自動車破砕残渣)やドラム缶に詰まった有害化学物質などが島内に大量に投棄されていきました。

健康被害と島の崩壊、そして告発へ

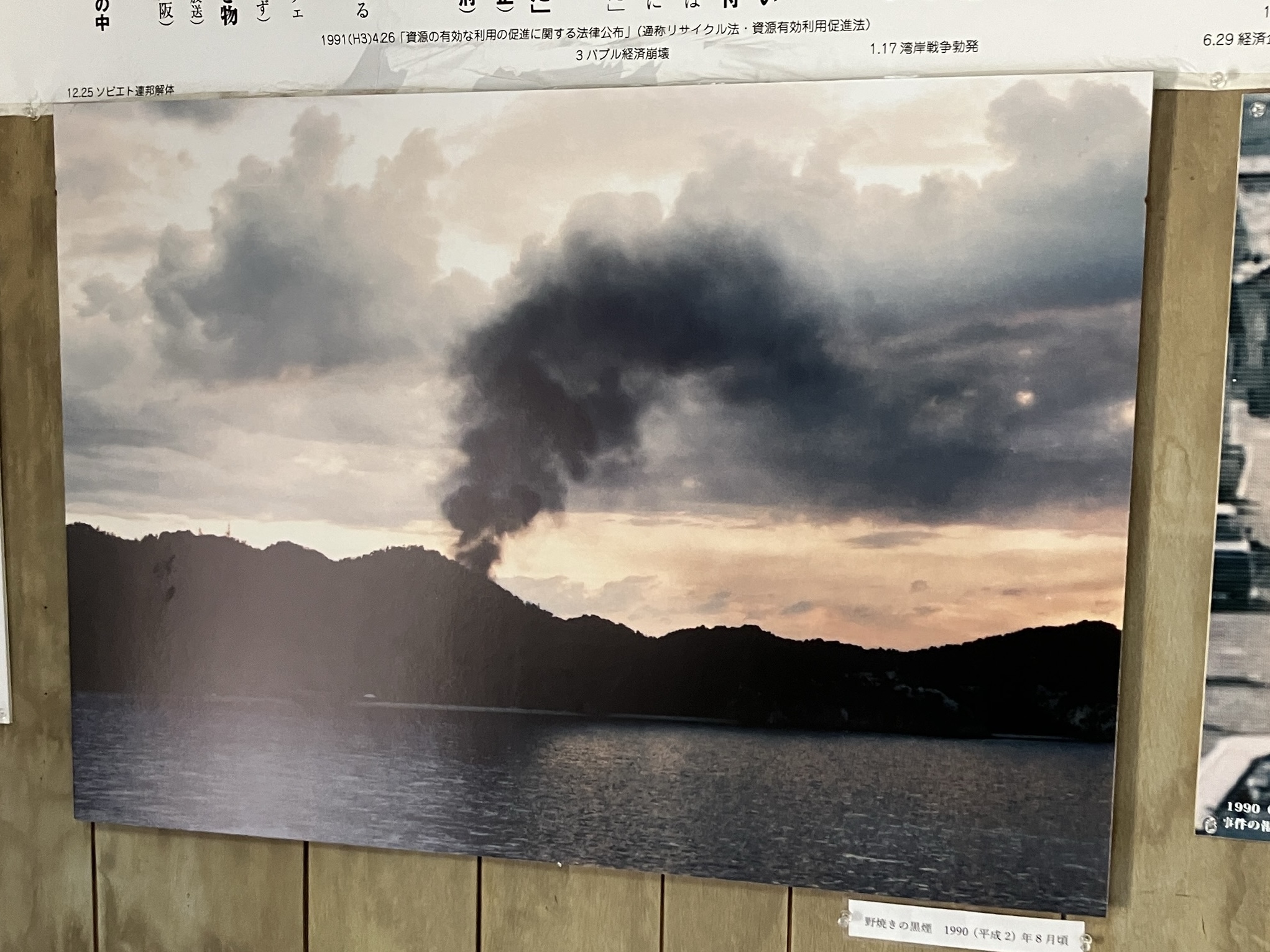

こうした状況に住民たちは疑問と不安を募らせ、廃棄物の持ち込み中止と指導監督要請を繰り返し提出しましたが、状況の打開には至りませんでした。香川県は現場の状況を把握していたにもかかわらず、長年にわたり十分な対応を取らなかったのです。1987年頃には投機された廃棄物の”野焼き”によって有害な煙や悪臭が立ち込めるようになり、住民の間でぜんそくの発症が相次ぐなど、健康被害が拡大していきます。さらには「毒の島」という風評が広がり、農産物の取引停止、養殖業の廃業、観光客の激減など、島の住民の暮らしを根本から揺るがす状況に追い込まれていったのです。

しかし1990年、兵庫県警が廃棄物処理法違反容疑で豊島観光開発を摘発し、事件がようやく明るみに出ることになります。これを受け香川県は豊島観光開発の処理業許可を取り消すとともに、廃棄物の撤去命令を出します。しかしながら、豊島観光開発には廃棄物を撤去する意思も能力もなく、事態は業者と香川県を相手取った住民たちの戦いへと変容するに過ぎませんでした。

県との対立は激しく、交渉は難航しましたが、住民たちは根気強く行政と世論に訴えかけ続けました。全国の環境保護団体やメディアも次第にこの問題に注目し始め、やがて豊島事件は全国的な関心を集めるようになります。そして2000年、発端から数えて実に25年を数えるこの年、ついに香川県と住民の間で最終合意が成立。香川県は責任を認め謝罪し、廃棄物を島外へ運び出し、再資源化処理することを決定します。これにより、豊島からの産廃撤去作業が本格的にスタートすることになります(この公害調停の経緯はぜひ調べてみてください。Wikipediaにも詳しく載っています)。

教訓として残る「社会と科学の交差点」

廃棄物の搬出先には、同じ香川県直島の三菱マテリアル直島製錬所が選ばれ、中間処理施設が建設されました。2000年から現状回復作業が始まり、総撤去量はおよそ91万トンに上る大規模事業となりました。2017年3月に撤去作業が完了、直島での無害化処理完了は同年6月のことでした。公費での作業を行うため公地となったこの土地は、汚染が環境基準以下になったのち住民に返還される予定ですが、未だそれがいつになるのかは見通しが立っていません。

豊島事件は、単なる産廃不法投棄の問題ではなく、行政の監視責任、環境保全、そして住民の環境権を巡る闘いでもありました。そして最も印象的であったのは、廃棄物をどのように撤去・無害化するかという技術的・自然科学的問題よりも、行政との交渉や法的責任のありかなど、社会科学的な問題によって事件の悪化・長期化を招いてしまったという事実です。

規模に差はあれ、こうした例は現在のリサイクル産業にも通ずるものがあると思います。技術的には可能でも、法律が、前例が、採算が・・・。欧州編のコラムでも述べた通り、環境保護は技術とレギュレーション、すなわち自然科学と社会科学が両輪となって進んでいくものだということを改めて痛感しました。豊島事件、ひとつの小さな島が示したこの闘争の軌跡は、国内外へ「環境を守るとは何か」を強く問いかけ、現在でも公害や環境問題を考えるうえでの重要な教訓となっています。

さて、今回は非常に重いテーマのコラムとなりましたが、このコラムが皆様のお目に触れるころ、私はスペイン、マラガ空港へ向かう飛行機の上です。ヘルシンキ経由です。次回はまた、欧州のリサイクルについてコラムを認める予定ですので、どうぞお楽しみに。

洗浄粉砕機

洗浄粉砕機 破砕機

破砕機 高精度洗浄設備

高精度洗浄設備 粉砕機

粉砕機 切断機

切断機 水処理設備

水処理設備 微粉・細粒機

微粉・細粒機 乾燥機

乾燥機 プラ洗ユニット

プラ洗ユニット 洗浄脱水機

洗浄脱水機 減容・造粒機

減容・造粒機 選別機

選別機 混合機

混合機 分離機

分離機 搬送装置

搬送装置